|

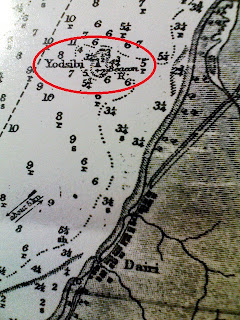

| 明治19年日本海軍水路部作成の関門海峡海図 |

「関門海峡には無数の暗礁砂州が横たわった上、汐流が迅速なるがため、古来通峡の船舶の遭難せるものが極めて多かった。

此等遭難者の中、尤も名高いものの一つに、文禄元年太閤秀吉が、肥前名護屋より小倉を経て帰阪の海上、大里沖に於いて御座船の船頭与次兵衛が針路を誤りて暗礁に触れ、之がため責任を感じて切腹したと云う悲愴な事件がある。

此暗礁は大里沖にありし篠瀬(しのせ)のことである。瀬は東北より南西に亘り、長さ四十八間余幅八間余、退汐の時には礁頭四三間程も現したと云う。」(日本地誌)

|

| 1870年フランス海軍作成の関門海峡海図 |

慶長五年、細川忠興豊前入部の後、此の礁上に塔を建てしめ、与次兵衛追悼の意を寓し、船路安全の目標とした。

「篠瀬」を「死の瀬」と書き換えられる程の海峡の難所は、爾来与次兵衛瀬と呼ばれるようになった。

与次兵衛は家世々播州明石に住し、通り名は代々明石四郎を称していた。

秀吉が播州に攻め入った時隷属し、その時、石井姓を賜っており、俗に明石与次兵衛と伝わっているが、秀吉の海峡遭難当時は石井与次兵衛と名乗っていたはずである。

かなりの大集団を率いての帰属だったらしく、賤ヶ岳の合戦で活躍した明石与四郎則実も一族の一人と伝えられている。

明石という地理的な要因から、古来より野島、久留島など、瀬戸内の島々を拠点、あるいは連携し、関銭を徴収したり、付近で海戦があれば、傭兵として参戦する、いわば海賊であった。

また、遠く明(みん)まで出張り、貿易をしていたというから、倭寇をも生業(なりわい)としていたのである。

明石一族は瀬戸内きっての操船術、造船術をも持ち合わせていたばかりではなく、貿易で蓄えられた富と水軍の知識に不足がなかったに違いない。

太閤の御座船といえば、近代海軍でいうところの聯合艦隊旗艦に相当する。与次兵衛がその船頭、すなわち艦長という重要な任務を担っていた理りは、これによって十分知れる。

更に、秀吉から重用されていたことは、石井家文書の中の秀吉直々の書簡から明らかである。

「太閤記」にあるように謀反を企んでそれが露見し、罰を被ったのであれば、その時一族諸共断罪に処せられていたはずであるが、その形跡はなく、それどころか秀吉は与次兵衛切腹後、石井家の行く末を按じている。

与次兵衛の子が女子ばかりだと聞くと、与次兵衛の甥、助太郎を養子として迎え、家督を相続する由、命によって継がしめた。

助太郎は、慶長元年、伊勢山田の合戦で戦死する。その戦死が若年であり、実子の与次兵衛がまだ幼かったため、助太郎の弟、与八郎が跡を襲った。

与八郎は豊臣家の滅亡まで忠誠を尽くした。

大阪の陣に於いては、籠城はしなかったものの、外部より援助を惜しまなかった。

落城後は、一族や友人、旧家来を頼って潜伏を続けたが、探索は段々と厳しさを増し、当時明石に封ぜられていた小笠原忠真公は、詮議を重ねた結果、与八郎は弱年でもあり、これといって害もなかろうということで、これを召抱える。

そして運命のいたずらか、小笠原家は後に小倉へ移封され、石井家は、十八石四人扶持をもって、ここ与次兵衛遭難の地に幕末まで永らえた。

尚、助太郎実子与次兵衛は、与八郎と同じく小笠原家へ御奉公するも、まもなく早世し、その跡は絶えた。

小笠原家が石井氏を召抱えた理(ことわり)を按ずるに、江戸幕府は黎明期であり、まだ動乱が収束したとは言いがたい時期であったため、明石の名族を懐柔することによって、封土を安寧せしめようとしたのか、もしくは一族の伝える海賊流軍学が欲しかったのか、時は流れ、亨保度に響灘で繰りひろげられた抜荷船打払いには大いに活躍したことだろう。当時の資料に、明石与四郎俊英の名が見える。

慶長五年に初めて建てられた石碑は、風潮や船の衝突によって、幾度となく破損せられ、幾度となく再建された。

江戸期を通じ、この海の難所であり続け、また名所でもあった与次兵衛ヶ瀬は郷土で語り継がれていたことは言うに及ばず、通峡する旅行者の紀行文に上せられることで、遠く海外へも知れ亘った。

明治以降、海峡を航行する船舶の頻なるをもって、大正元年より六年の歳月を掛け、内務省土木出張所(後の九州地方整備局港湾空港部)の手により、与次兵衛ヶ瀬は除却された。

この時まで瀬上に屹立していた石碑は、海中へ打ち捨てられたが、昭和二十九年三月五日、門司郷土会有志の手により、こっそりと引き上げられ、現在古城山の麓に安住の地を見出している。

また、与次兵衛切腹の地には、村人の手によって、松が植えられ、墓が建てられていたが、いつしかその墓も失われ、今は知る人さえ稀となった。

与次兵衛瀬最後の塔は、明治二十三年十一月十五日に竣工したもので、高さ二十六尺、石造円形にして紅色で彩色を施され、無等紅色の灯器装置を資するものであった。

それ以前の塔、明治度には立標と称してたが、この塔は無灯立標にて、明治四年に建立されたというが、この立標についての大きさや、形が記されている資料は、まだ確認していない。

もし、古城山に安置する立標が明治二十三年建立によるものであるならば、石塔に紅色の痕跡や、灯器装置の痕跡があるはずであるが、それを見出すことはできない。

はたして何時の時代の与次兵衛塔であろうか。